企业管理人员犯罪逐年递增!如何防范?【专家说法】

企业管理人员犯罪逐年递增!

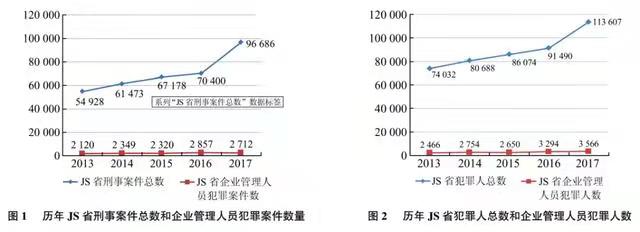

据《法制日报》报道,东南大学法学院院长刘艳红教授等对江苏省2013—2017年五年间企业管理人员犯罪情况进行了大数据统计分析:2013—2017年五年间,该省发生350705宗刑事案件,其中企业管理人员犯罪12358宗;该省刑事犯罪人数为445891人,其中企业管理人员犯罪人数为14730人。

企业管理人员犯罪案件数和企业管理人员犯罪人数均逐年递增,特别是在2016年呈报复性增长态势。这种以上升为总体趋向、下降为例外的指征,充分反映出该省企业管理人员犯罪的高危态势未得以遏制。

犯罪企业管理人员呈年轻化和高学历化。统计结果显示,18-29周岁的企业管理人员中有2424人涉罪;30-39周岁的4518人,40-49周岁的4452人;50-59周岁的1841人;60周岁以上的318人。可见,30-49周岁是企业管理人员涉罪风险最高的年龄段。虽然各年龄段涉罪企业管理人员的人数增减不规律,但18-39周岁的涉罪人数持续走高,故中青年企业管理人员涉罪风险不容小觑。

2013—2017年五年间,该省企业管理人员共涉14872宗犯罪例,破坏社会主义市场经济犯罪5564宗,妨碍社会管理秩序犯罪3139宗,二者共计占到了总数的58%以上。企业管理人员所涉的排名前两位的罪名分别为:虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税。

统计年间,该省各级法院对企业管理人员所判处的刑罚共计24329例。其中,被免于刑事处罚的8例,被判处管制的24例,被判处拘役的2885例,被判处有期徒刑的11174例,被判处无期徒刑的40例,被判处罚金的9783例,被判处没收财产的362例。对涉罪企业管理人员适用最多的刑罚为有期徒刑,其次为罚金刑。

不仅该省,纵观全国也是如此。

三鹿奶粉事件,董事长田文华被判无期,大名鼎鼎的“三鹿”奶粉从市场上消失;新疆”第一庄”德隆帝国唐万新进监狱,整个德隆系企业土崩瓦解,关联企业悉数关门破产,多少股民倾家荡产甚至跳楼自杀;香港新鸿基房产的郭氏兄弟被廉署传讯,股市市值蒸发300亿元……公司管理人员犯罪逐年增多,除了个人身陷囹圄,还导致公司损失惨重甚至遭遇灭顶之灾。

企业管理人员面临的刑事法律风险主要有哪些?

中央统战部公布的最新数据显示,现在我国民营企业近2700万户,对国家税收贡献超过50%,国内生产总值、固定资产投资以及对外直接投资均超过60%,城镇就业超过80%。

但随着民营企业的快速发展,企业管理人员触犯的法律风险问题,也引起了社会的广泛关注。

提到公司管理人员的犯罪问题,我们就会想到一连串响当当的企业家名字,像远期的红塔集团褚时健、上海首富周正毅、金融公社孙大午、公路大王张荣坤,像近期的中石化陈同海、国美集团黄光裕、80后富豪吴英等。

据刘艳红教授分析,企业管理人员触犯的法律风险,最主要的就是财务管理犯罪风险、企业融资犯罪风险、企业人员治理犯罪风险和企业生产经营犯罪风险。

1、财务管理犯罪风险

“财务管理中的刑事风险”,是指公司、企业在财务运作中,因财务纪录不实或隐瞒、销毁财务记录,而可能涉嫌犯罪的风险。此类风险主要与公司、企业的财务会计状况有关。主要涉嫌的罪名有违规披露、不披露重要信息罪以及虚开增值税专用发票、骗取出口退税、抵扣税款发票罪、拒不支付劳动报酬罪等。

案例:明星电力董事长周益明授意财务总监赵丽萍,通过设立异地子公司搭建掏空上市公司的平台,占用和拆借异地子公司资金7亿多元;虚构贸易交易,从上市公司套走1.48亿元资金;利用明星电力及其控股子公司向银行担保,伪造上市公司董事会决议,利用上市公司为其银行贷款提供担保,担保金额累计达5亿多元,一系列行为导致上市公司遭受巨大损失。法院终审判决:周益明犯合同诈骗罪被处无期徒刑,并处没收个人全部财产,剥夺政治权利终身。

2、企业融资犯罪风险

企业管理人员融资犯罪风险集中在非法吸收公众存款和骗取贷款、票据承兑、金融票证罪中。

非法吸收公众存款罪的刑事法律风险点主要集中在:第一,网络借贷。网络借贷多依托P2P网络平台,以高额利率作诱饵,采用发布虚假招投标资讯等手段吸收不特定多数人的存款。第二,融资企业高息揽储。投资管理企业对产品和业务做虚假宣传并许以高息,或擅自支付手续费或其他补贴,向不特定多数人吸纳资金。第三,以“认购使用权”和“内部职工集资”巧立名目吸收公众存款。同时,因资金短缺而许以高息非法吸收公众存款的,很有可能导致资金链断裂而诱发更严重的法律风险。

案例:2003年5月,原河北大午农牧集团有限公司董事长孙大午被指向三千多户农民借款达一亿八千多万元。后来徐水县人民法院以非法吸收公众存款罪对其判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金十万元,大午集团同时也被判处罚金三十万元。此案是第一个民间融资引发的犯罪案件。

3、企业人员治理犯罪风险

人员治理犯罪风险是基于企业管理人员的职务或职能所产生的刑事法律风险。管理松弛和操作违规,是滋生企业底层职员职务犯罪的温床;制度缺失、监督乏力,是公司企业中层职员职务犯罪的主要诱因;机制不健全、权力失控,是诱发公司管理人员职务犯罪的主要原因。

案例:2018年11月,58集团通报,58同城原渠道事业部高级副总裁宋波、原渠道事业部总监郭冬等人,涉嫌利用职务便利非法收受代理商财物,已将此案移至公安机关处理。

4、企业生产经营犯罪风险

生产经营属于刑事法律风险高危场域。特别在安全生产、业务承揽以及产品质量控制等环节,企业管理人员的犯罪率居高不下。安全生产风险诱发重大责任事故罪,业务承揽活动中多涉串通投标罪和行贿罪,产品质量控制中以生产销售伪劣产品罪、生产销售有毒有害食品罪和生产销售假药罪等尤甚。

案例:2018年11月19日,执法人员通过群众举报发现,江阳区某健康家园保健食品经营部未取得食品经营许可证期间从事经营活动,现场发现该经营部正在向前来领购食品的100多名老年群众发放“羊初乳蛋白粉”等食品。执法人员发现,该经营部的食品流通许可证有效期限已经届满,未经许可继续从事食品经营活动。执法人员对该经营部9个种类赠送的食品进行扣押,并立案调查。

专家陈孝杰:多管齐下,防范刑事风险

民营经济快速发展,但由于制度和法律的不健全,违法犯罪成本低,民营企业管理人员更易发生违法违纪行为。这既阻碍了民营企业的持续健康发展,也扰乱了社会主义市场经济秩序。对此,资深法律专家、河南省工商联法律服务委员会副主任、河南省民营经济发展服务中心主任、省法学会非公经济法治研究会常务副会长兼秘书长陈孝杰分析认为,民营企业管理人员应当多措并举防范刑事风险。

首先,企业管理人员应修身学法,提高自身素质,走出既有认识误区,全面认识刑事风险。

其次,企业应当规范公司业务行为,建立和完善公司合规体系,并且实际执行了合规体系的相关规定,增强全员法律意识,打造学法守法企业文化。

第三,应当借助外部智力。当预感将被调查时,民营企业管理人员应第一时间寻求律师帮助,以实现以下目的:评估涉案刑事风险;熟悉刑事案件办理流程;了解当事人在刑案中的权利义务;了解刑事案件调查重点。选择律师时,要把握以下标准,一是专业过硬,经验丰富,最好有法检经历;二是尽职尽责,善于倾听,善于和客户及司法机关沟通;三是视野开阔,方案策略要宏观可控、微观可行。